Cliquez sur l’image ci-dessus pour accéder aux diapositives

Pour accéder au texte du document cliquez ici

Cliquez sur l’image ci-dessus pour accéder aux diapositives

Pour accéder au texte du document cliquez ici

Pour accéder au document, cliquez sur l’image ci-dessous.

Présentation

L’étude présentée ici pose une question fondamentale, celle de l’enseignement du « savoir combattre » en judo et par conséquent de l’apparente dichotomie qui existerait entre la technique et la tactique. Quel regard les enseignants portent-ils sur la tactique en judo ? Comment ce savoir est-il transmis aux judoka tout au long de leur apprentissage ? Quels modèles l’institution fédérale propose-t-elle, comment et pourquoi ?

Le thème retenu pour cette contribution au grade de 8e dan est au croisement d’expériences que j’ai acquises dans des domaines distincts allant du simple pratiquant, au compétiteur, à l’enseignant-chercheur et au dirigeant.

La démonstration est organisée en deux temps. Le premier interroge un siècle d’enseignement du judo en France. Il débute en 1925, date de la plus ancienne archive disponible à nos jours relatant un cours de judo à Paris. Le regard historique met en relation les époques, les conceptions et les tendances. Il dévoile les moteurs d’évolution et place le rôle des individus dans le cadre général des influences culturelles, économiques et politiques. Il fournit un cadre sans lequel l’analyse ne serait que descriptive. Le deuxième temps est celui de l’étude proprement dite. Les contenus d’enseignement sont examinés dans le détail du point de vue du rapport de juxtaposition ou d’intégration des notions de technique et de tactique dans les méthodes officielles qui se sont succédé.

La transmission orale qui domine en judo est une richesse mais aussi une faiblesse. Les sources utilisées visent à combler le déficit d’archives. Je n’ai donc pas hésité à faire appel aux publications marquantes, véritables héritages manuscrits de professeurs expérimentés. Au plan international, le Japon a longtemps été considéré comme la référence fondamentale, mais le judo japonais est loin d’offrir l’unité de conception qu’on lui prête depuis l’étranger. Un regard attentif n’ignore pas les différences de tendances. Le judo tricolore est aussi un modèle envié puis copié, adopté mais également adapté. De nos jours, certains pays n’hésitent pas à faire des propositions alternatives. Comme la France qui a su s’émanciper du Japon, certaines nations s’affirment en produisant leurs propres approches pédagogiques. L’objet de cette contribution est aussi de relever et de confronter les différentes approches existantes.

Pour accéder au rapport, cliquez sur l’image ci-dessous.

SYNTHÈSE DU RAPPORT

Ce rapport présente les conclusions de la mission confiée le 03 mai 2023 par le secrétariat général et la vice-présidence fédérale à l’Académie française de judo en vue d’ « objectiver les passages de grades », et de préciser les éléments qui « doivent permettre d’envisager une déclinaison des qualités et des compétences pour une progression allant jusqu’au 10e dan ».

La mission, menée pendant quinze mois, a permis de conduire des entretiens auprès des principaux acteurs. Elle s’est appuyée sur les compte rendus de commissions, les textes officiels et les documents de synthèse existants. Il a également été fait appel à des données statistiques. Une consultation nationale a été lancée auprès des ceintures noires, en particulier, auprès des haut gradés. L’engouement certain des répondants à participer à cette réflexion révèle le haut intérêt collectif porté au sujet.

Le constat réalisé montre la nécessité d’apporter des solutions dans un domaine qui engage le devenir du judo français. Au terme des travaux, la mission formule huit recommandations autour de trois grands enjeux :

–l’enjeu de la promotion de l’activité : la ceinture noire et ses degrés comme outil de développement du judo français,

–l’enjeu de la modernité maîtrisée : l’actualisation des contenus programmatiques dans le respect des traditions et des finalités dictées par le fondateur du judo,

–l’enjeu de l’équité : l’accès à la ceinture noire et à ses degrés pour permettre à chacun d’atteindre en conscience et en toute lisibilité son niveau optimum.

Ce rapport présente un diagnostic de la situation et des défis à relever. Il fait appel à l’histoire comme élément explicatif des transformations ayant engendré des choix pouvant conduire à des divergences de vue intergénérationnelles.

Après une clarification des effets du changement de perspective qu’impose une approche en termes de compétences, les recommandations exposées sont suivies de propositions visant :

-une démarche participative des acteurs à la détermination des exigences à satisfaire,

-l’optimisation et la mise en commun des ressources pour une mélioration des prestations,

-la prise en compte des réalités du judo d’aujourd’hui et du vécu des pratiquants.

En conclusion, le rapport présente l’échelle des degrés de la ceinture noire dans un ensemble regroupant des paliers d’expertise auxquels sont associés des champs et des niveaux de compétences propres.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandation 1 : Organiser des assises nationales sur le grade en judo

Recommandation 2 : Dans la progression française, définir les contenus d’un programme « culture judo » associé aux différents savoir-faire techniques pour l’obtention des différents kyu

Recommandation 3 : Créer un « nage no kata français » pour l’obtention du 1er dan

Recommandation 4 : Réorganiser l’ordre des kata dans les contenus d’examens de grades

Recommandation 5 : Différencier les contenus programmatiques des examens de grades et les niveaux de compétences attendus en fonction des profils d’expertise (1er-3e dan, 4e-5e dan, 6e-7e dan, 8e et plus)

Recommandation 6 : Faire de l’accès au grade de la ceinture noire et à ses différents degrés un outil de développement du judo français

Recommandation 7 : Accompagner le candidat dans son examen pour le grade supérieur

Recommandation 8 : Rendre compte de manière objective et transparente des décisions prises et de l’application des critères utilisés

Article paru dans Encre de Shin, n° 24, janvier 2024, p. 11-17.

Les réseaux sociaux se sont emparés de l’histoire du judo en France. Mais quel crédit peut-on accorder aux publications affichées sur Facebook et Wikipedia, aux documentaires des chaînes Youtube, aux nombreux sites et autres blogs qui reprennent à l’envi une grande quantité d’informations erronées. Dans l’univers de l’internet, les approches raisonnées s’efforçant d’offrir au lecteur un récit argumenté et référencé côtoient de trop nombreuses pages qui véhiculent dans un total irrespect de la propriété intellectuelle des emprunts non identifiés juxtaposés à des mythes et à des légendes, à des documents détournés et à des faits inventés.

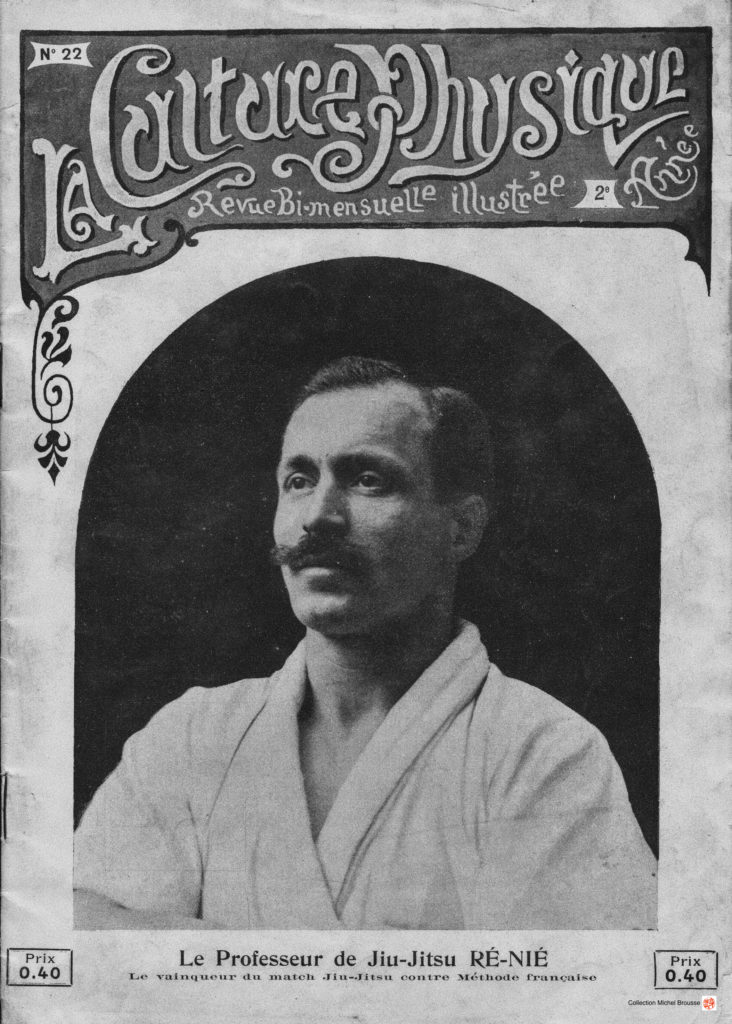

Une démonstration de Kano à Marseille, une salle de jujutsu ouverte à Paris par le « professeur Ré-Nié » alias Guy de Montgailhard ou de Montgrilhard, des ceintures de couleur inventées par Kawaishi, un combat de vingt minutes entre de Herdt et Daigo, un « premier » championnat d’Europe en 1951, un code moral du judo à l’initiative de Shozo Awazu… ne sont que quelques exemples d’un récit qui contrefait l’histoire du judo français en se satisfaisant de la compilation et de la seule description d’événements souvent imaginaires et jamais vérifiés.

Le judo, objet d’histoire

Ce constat nous conduit à poser deux questions. Demandons-nous d’abord de quelle histoire il s’agit. De celle du judo en France ? Mais encore ! Est-ce une histoire des techniques et des championnats ? Celle laudatrice qui encense un judo rêvé, idéalisé faisant l’hagiographie de maîtres adulés et centré sur des valeurs et des maximes -qui rappelons-le n’ont été formulées que 40 ans après l’ouverture du Kodokan- ? Ou bien, est-ce une histoire soucieuse de rendre compte d’une activité humaine inscrite dans une époque et une société ? Disons le clairement. Le judo n’est pas un art martial et il ne l’a jamais été. Le judo est né dans la ville, dans un Japon en grande mutation s’ouvrant à la société industrielle. Son « invention » est un exemple typique de ce que Norbert Elias définit comme la civilisation des mœurs et le contrôle social de la violence.[1] Les finalités prônées par Jigoro Kano sont diamétralement opposées aux objectifs strictement utilitaires des arts du combat guerrier. A n’en pas douter, l’efficacité du judo en situation réelle est plus qu’incertaine et l’expert américain Donn Draeger n’hésitait pas à comparer les budo modernes à un âne revêtu d’une peau de tigre.[2]

Ce n’est cependant pas l’image présentée au grand public. Ne lisait-on pas, en 1943, dans l’Echo de Nancy : « Voulez-vous apprendre le judo ? L’interdiction du port d’armes fait actuellement la fortune de ce sport très scientifique qui est la forme vulgarisée du jiu-jitsu ». Le journaliste affirmait : « L’antagoniste le plus musclé est obligé de demander grâce. On a vu une fillette de douze ans terrasser un athlète comme en jouant. Le judo est avant tout un sport, mais s’il s’agit de défendre sa vie, c’est autre chose. »[3]

La qualification sans cesse renouvelé d’art martial ne doit pas être rejetée. Bien au contraire, cette formule qui s’apparente à un slogan publicitaire est pour l’historien une incitation forte à interroger le décalage entre la réalité et les représentations de la réalité, à analyser l’existence d’un niveau d’insécurité sociale qui serait tel que le judo fournirait encore de nos jours une réponse idéale à des Français inquiets ou en quête d’affirmation de soi. Le profil se dessine. La méthode de Kano est une pratique éminemment culturelle. Elle se situe au cœur d’une imagerie collective associant pêle-mêle un Japon fantasmé, un ensemble de techniques qui apporterait sagesse et invincibilité, un système abouti de formation de la personnalité et une pratique sportive de haute compétition.

La seconde question est celle de la finalité du récit. Quelle est l’intention poursuivie ? Comment la démonstration est-elle mise en œuvre ? Le but n’est pas de dresser une chronologie mais de donner un sens au récit historique, d’examiner dans quelle mesure l’intérêt manifesté pour le judo fonctionne comme un miroir du rapport que les Français entretiennent avec l’Orient, l’insécurité, les activités physiques et les usages du corps, les modes d’éducation de la jeunesse… Ici, la méthode est centrale. Établissement d’une problématique, constitution d’un corpus d’archives, souci d’objectivité, distance critique sont les maîtres mots.

Á ces nombreuses difficultés s’ajoute la caractéristique d’un milieu très fermé. Le monde du judo est difficilement pénétrable pour celui qui n’appartient pas au sérail. Mais, pour celui qui en fait partie, l’indépendance de pensée au même titre que l’approche critique ou la recherche de causalités extérieures sont fréquemment assimilées à de l’impertinence ou même à de l’insoumission. Perçues comme des remises en cause de l’autorité, ces attitudes deviennent synonymes d’une marginalité qui apparaît comme un prix à payer pour le chercheur qui se penche sur le sens des tendances, le pourquoi des divergences, le rôle véritable des acteurs, le moteur réel des évolutions. Atteindre le stade de la distance devenue mesurée et de la critique devenue objective pour mieux apprécier la valeur des contributions individuelles, collectives ou institutionnelles et formuler des hypothèses qui ne soient pas à leur tour réactionnelles constitue une conquête difficile mais indispensable.

Sources primaires et distance critique

Un écueil reste central, celui des archives.[4] Les déménagements successifs du siège de la Fédération française de judo ont été fatals aux archives fédérales. Ce fut en particulier le cas, en 1967, lors du transfert des locaux de la rue Lecuirot vers la rue des Plantes, quand de grandes quantités de dossiers furent jetées.[5] Par ailleurs, les premiers dirigeants semblent avoir développé l’usage de conserver à titre personnel les documents jugés par eux importants. Beaucoup de sources ont ainsi été détruites par manque de place ou lors de successions. Dans le contexte de croissance des effectifs et des structures du judo français, la gestion du quotidien est devenue prioritaire et n’a pas placé la conservation des archives au rang des préoccupations immédiates. Pour diverses raisons, aucun dossier important ou sensible n’a subsisté. Presque tout ce qui a trait aux périodes conflictuelles ou à des sujets délicats (période de Vichy, dossiers financiers, relations Kawaishi-FFJJJ, division Kawaishi-Kodokan, réunification FFJDA-Collège, dossiers de grades…) a disparu ou a été conservé par des tiers. Les comptes rendus des comités directeurs et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenus depuis 1955 sont accessibles. Les rapports plus anciens n’ont pas été conservés.

Effet immédiat du déficit d’archives, l’élargissement de la notion de sources s’impose comme une nécessité. Ainsi convient-il d’accéder au domaine plus fragile des manifestations de la culture populaire afin de rendre compte autrement que de manière interne des représentations collectives de la méthode japonaise. Ces « archives sensibles » se trouvent chez les antiquaires, les brocanteurs et autres bouquinistes qui ont conservé des partitions musicales, des « images » de paquets de cigarettes ou de chocolat, des dessins humoristiques, des cartes postales, des affiches, des timbres, des photos de tournage de film, des romans policiers, des jeux… des publicités, des décorations de dojo, des trophées, des diplômes… qui sont autant de productions riches de sens.

Le recours aux témoignages se révèle ainsi nécessaire mais il incite à la prudence. Certes, l’orientation sportive a renouvelé la communauté des judoka et libéré le pratiquant du carcan de la sujétion. L’entraîneur n’est pas un maître, l’athlète n’est plus un disciple, le dirigeant n’a plus la même soumission au parrainage et à la cooptation. Les valeurs du sport et de la démocratie ont supplanté celles de la discipline martiale hiérarchisée. Les relations de dépendance se sont, sinon dénouées, du moins desserrées facilitant ainsi le détachement dans l’appréciation de l’influence réelle des acteurs et du contexte. Pour autant, on ne peut nier la disparité des contributions.

L’expérience le montre. Peu nombreux sont les intervenants du quotidien susceptibles de présenter une vision synthétique de leur vie associative et militante au service du judo. Parfois, les discours décalés ou nostalgiques centrées sur les personnes et se réclamant des principes fondateurs de l’activité sont répétés comme une litanie. Parfois, se sont des altérations volontaires et des rétentions d’informations autrement motivées. Inhérentes à la structure hiérarchique du judo, elles résultent de positions, réelles ou symboliques, que certains jugent encore nécessaire de préserver. Ces« écarts de mémoire » doivent être interrogés dans le respect de la courtoisie mais sans complaisance. Je suggère fortement de programmer ces questions gênantes en fin d’entretien car à l’évidence lorsqu’il s’agit de personnes ayant occupé des positions de haute responsabilité au sein des structures fédérales, le risque que la discussion tourne court devient très élevé. Les réactions obtenues n’en sont alors pas moins révélatrices…

Les problèmes rencontrés sont typiques de la méthode utilisée et les études théoriques relatives à l’histoire orale soulignent cette caractéristique des oppositions entre l’historien et le témoin. L’inquisition du questionnaire ou, pour reprendre les termes de Danièle Voldman, la « partie de cache-cache » entre « celui qui sait » et « celui qui a vécu » suit des scenari très variés qui demandent une psychologie et un degré d’adaptabilité que celui qui est censé mener l’entretien construit, souvent à ses dépens, au fil des rencontres.

Le croisement des sources

J’ai débuté cet article en dénonçant la reprise quasi systématique de faits pour lesquels, de nos jours, les banques de données et la large numérisation de la presse permettent aisément d’effectuer des vérifications sinon d’éveiller de sérieux doutes. Reprenons l’exemple de la démonstration de Kano à Marseille. La logique voudrait que, dans un tel cas, on s’interrogeât en premier sur les modalités de son organisation et de sa mise en œuvre. Qui, quand, comment, pourquoi… ? Existe-t-il des articles dans les périodiques locaux d’alors -Le Petit Provençal, Le Petit Marseillais…- ? Dans son journal personnel -tenu avec soin- Kano y fait-il allusion ? Existe-t-il des traces aux archives des Bouches-du-Rhône ?

Claude Thibault rapporte l’existence de cette démonstration dans son ouvrage Un million de judokas.[6] Le 19 juin 1996, lors de notre rencontre à la brasserie Lipp à Saint-Germain, je lui ai fait part de l’échec de mes nombreuses recherches. J’entends encore sa voix, un peu gênée : « Oh, il aurait pu en faire une ! ». Convenons-en, ce n’est pas une manière d’écrire l’histoire. Je ne souhaite pas ici faire l’exégèse de cet ouvrage. Mais, regrettons que malgré la transmission d’informations de nature à corriger un nombre non négligeable « inexactitudes » dans les faits comme dans les témoignages cités, celles-ci ont été largement maintenues dans les publications ultérieures de l’auteur.

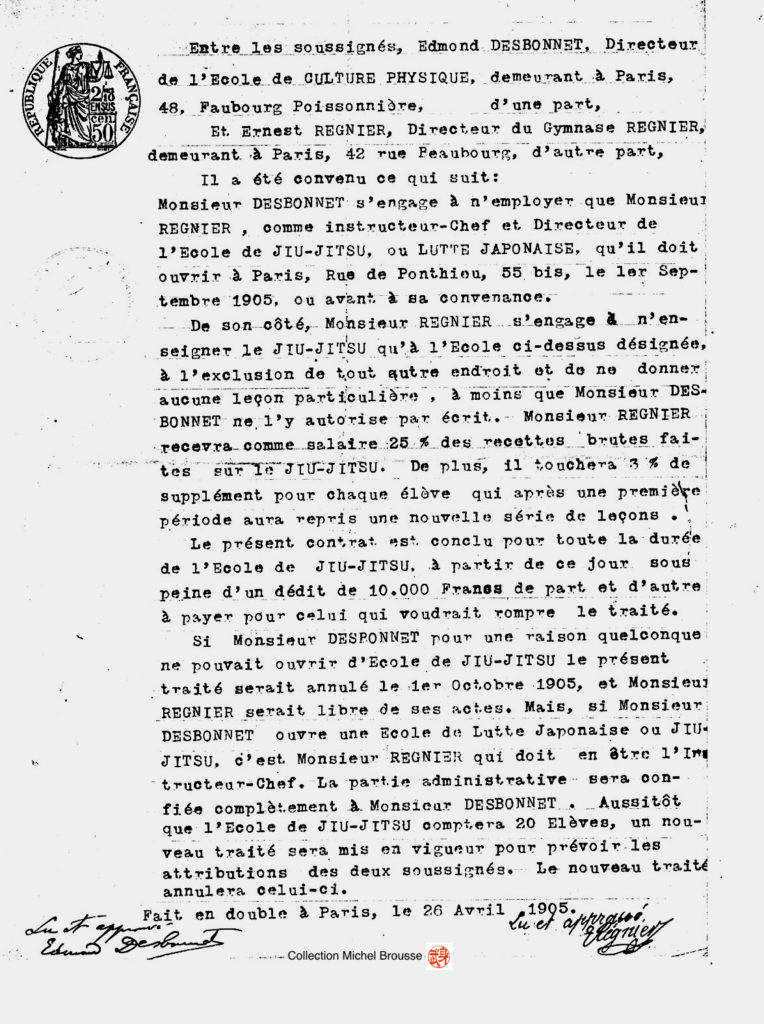

Dans les récits historiques, les premières fois ont toujours beaucoup de succès. Apportons donc quelques corrections. La salle dite des « Champs Elysées » située à Paris rue de Ponthieu ouvre ses portes à la fin de l’été 1905. Ernest Régnier, rebaptisé pour l’occasion « professeur Ré-Nié » est employé par Edmond Desbonnet. L’apôtre de la culture physique vient d’offrir à celui qu’il qualifie de « bon petit lutteur » un séjour de trois mois à Londres, au Bartitsu-Club pour apprendre l’art japonais. Á l’automne, Desbonnet lance une large campagne de publicité qui provoque l’indignation « spontanée » et le défi très opportun d’un défenseur de l’école de boxe française, Georges Dubois. La victoire éclair de Ré-Nié installe le jujutsu dans le paysage français.[7] Un premier ouvrage, Les secrets du jiu-jitsu, est rapidement publié. Notons que le fichier des auteurs de la bibliothèque nationale désigne deux auteurs, Guy de Montgailhard et le professeur Ré-Nié. En 1931, lors de la réédition par les éditions Albin Michel, une coquille sur la page de titre fait lire Guy de Montgrilhard… Edmond Desbonnet est le véritable instigateur de l’introduction du jujutsu en France.

Abordons la question des ceintures de couleur. Richard Bowen, ancien secrétaire du Budokwai a veillé sur les archives du club londonien. Grâce à lui, j’ai pu avoir accès à ces documents. Je m’en suis servi pour un article paru, il y a plus de trente ans, dans la revue scientifique Sport-Histoire. [8] Je rapportais alors la première mention de ceintures de couleur pour les grades de kyu. Un article de presse au sujet du gala annuel du Budokwai, en 1926, indique que « des ceintures de couleur furent distribuées ».[9] Les comptes rendus officiels du Budokwai définissent, en date du 22 juin 1927, des principes d’attribution de grades indiqués par des ceintures de couleur correspondante : « un membre 5e Kiu portera une ceinture blanche ; un membre 4e Kiu une ceinture jaune ; un membre 3e Kiu une ceinture verte ; un membre 2e Kiu une ceinture bleue ; un membre 1er Kiu une ceinture marron. Les possesseurs de grades au-dessus du 1er Kiu, i.e. à partir du 1er Dan (Shodan) et au-dessus, porteront une ceinture noire. Le prix des certificats de Kiu est établi à 5 shillings, et à 7 shillings 6 pence pour les certificats de Dan. »

Concernant la contribution Jean de Herdt à l’histoire du judo français, j’ai déjà pris position lors de la parution de l’ouvrage indigne rédigé par René Boisramé et Noël Andréucci.[10] Je renvoie donc le lecteur à ce compte rendu de lecture ainsi qu’aux faits divers survenus le 29 septembre 1961 et rapportés ultérieurement par le Parisien Libéré. Ici, je ne discuterai que la date de création du Collège des ceintures noires.

Dans l’ensemble ordonné du judo français, le CCN est une instance supérieure qui revendique une volonté partagée de défense de la culture et des traditions. Officiellement, le Collège aurait été fondé par Jean de Herdt, le 9 novembre 1947. En réalité, il ne s’agit que de la date de l’individualisation d’une structure déjà active. Le règlement intérieur fédéral de 1942 -aisément consultable- précise que le comité directeur est tenu en ce qui concerne « les questions de technique et d’esprit judo » de demander l’avis du collège composé des ceintures noires les plus anciennes et chargé de veiller à la conservation de la tradition correcte du judo ».

Certains pourraient penser que la date de cette fondation n’est qu’un détail sans importance. Or, il n’en est rien si on considère cette officialisation comme une séparation volontaire dictée par une démarche corporatiste motivée par l’appropriation d’un champ très prometteur sur le plan économique. Appliquant le modèle initié par Kawaishi, les titulaires de la ceinture noire qui, de fait, devenaient détenteurs du titre de professeur (plusieurs exceptions autorisées sous conditions ont longtemps existé) protégeaient ainsi leur territoire de toute forme d’intrusion.

Si la défense de l’éthique et des traditions reste l’argument officiel majeur du CCN, il n’interdit pas d’autres intentions. Le discours vantant les valeurs d’un judo fidèle à la tradition dissimule mal une volonté politique séparatiste très tôt affichée. Lors de l’assemblée générale du 15 janvier 1956, le rapport moral du président annonce une politique de la concurrence et fait le projet d’une ouverture du Collège des Ceintures Noires… aux ceintures marron. La stratégie annoncée est claire : « Il viendra un jour assez proche où le Collège des Ceintures Noires groupera plus d’adhérents que la fédération sportive. »[11] La décision, étonnamment précoce, de l’état français d’instaurer une loi réglementant la profession de professeur de judo et de jiu-jitsu le 28 novembre 1955 s’en trouve ainsi autrement éclairée. [12]

Une recherche à poursuivre

L’enjeu majeur reste celui de l’accessibilité aux archives. Pour ne citer qu’un exemple, la période 1930-1950 laisse de nombreuses questions sans réponse. Durant l’Occupation, des judoka œuvraient dans la clandestinité et, plusieurs fois, je me suis entretenu avec ceux qui m’ont révélé avoir risqué leur vie durant cette période. Tous n’ont pas eu la même attitude.

Dès 1943, les futurs officiers de la Franc-Garde, le bras armé de la Milice, viennent au château de Saint-Martin-d’Uriage suivre des stages de plusieurs mois. Un enseignement de sports de combat est rattaché au programme du centre de préparation. Les élèves officiers de l’école des cadres des milices francistes de Saint-Leu-la-Forêt suivent, eux aussi, des séances de judo rapportées dans certains journaux.[13] J’ai, un jour, interrogé un « ancien » du judo ayant accédé à un grade très élevé. J’ai -en fin d’entretien- innocemment demandé s’il savait qui donnait ces cours. Sa réaction fut aussi véhémente qu’éloquente : « C’est une honte ! Vous n’avez pas le droit ! C’est la vie privée des gens ! Partez, je ne veux plus vous voir ! ».

Le but n’est pas de juger les comportements et les personnes, mais bien d’essayer de comprendre. Une nouvelle fois, le judo n’est qu’un miroir qui nous renvoie toute la diversité et toutes les contradictions de la société française de cette époque. Le sujet est délicat. Il demande à être traité avec mesure. J’insiste pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Bien que de forts doutes existent concernant des rapports d’activité et des documents de dernier instant attestant notamment, lors du départ des troupes allemandes de la capitale, d’une mission confiée à des judoka pour protéger certains monuments parisiens, rien n’atteste d’une éventuelle dérive organisée. Affirmons-le à nouveau, ni à titre collectif ni à titre officiel les judoka français n’ont été engagés dans une promotion idéologique dictée par l’occupant. Lors de cérémonies officielles, seules quelques photographies témoignent imparfaitement d’une période difficile où l’État français imposait à des sportifs jeunes, fiers et insouciants un salut ambigu renvoyé par des militaires en uniforme.[14]

Cette période de l’Occupation reste cruciale car elle correspond aux premiers temps de l’institutionnalisation du judo en France par la fondation au printemps 1942 d’une « section judo-jiu-jitsu » au sein de la Fédération Française de Lutte. Plus importante que sa fédération d’accueil, la section devient rapidement indépendante, le 5 décembre 1946, sous l’appellation de Fédération Française de Judo et de Jiu-Jitsu. L’étude doit être poursuivie car les archives du régime de Vichy sont devenues accessibles et l’histoire de l’institution fédérale reste à écrire.[15]

En guise de conclusion

Je me souviens d’une discussion avec Anton Geesink. Il était agacé par la question d’un journaliste qui voulait savoir si, malgré son évolution vers le sport spectacle, le judo l’intéressait toujours. Sa réponse fut claire, le judo était et resterait toujours au centre de sa vie. Il en était habité en permanence, du matin jusqu’au soir. Cette passion quotidienne, profondément chevillée au corps et à l’âme, qui animait celui qui a vaincu les Japonais n’est pas unique. Elle se retrouve de manière quasi identique chez les nombreux adeptes qui plus modestement ressentent un même attachement indicible à la méthode de Kano. L’histoire du judo est leur histoire, celle de ces Français qui sur une longue période ont adopté l’art nippon, l’ont transformé pour finalement se l’approprier. Ceci démontre, si besoin était, que le judo est avant tout un objet culturel enraciné puis diffusé dans une société d’accueil.[16]

Cet article est un double appel. Tout d’abord, je suggère à ceux enthousiastes mais parfois pressés, de réfréner leur bonne volonté, d’affiner leurs recherches en s’orientant vers des ouvrages de référence, d’éviter les amalgames mais aussi de respecter les droits et les usages de la propriété intellectuelle et du copyright. Ensuite, j’exhorte tous les passionnés désireux d’écrire l’histoire du judo de leur région, de leur club ou de leur famille, à se lancer sans retenue, à se former à la méthode, à faire preuve de rigueur, d’objectivité et de sens critique autrement dit à se poser en passeurs de culture pour transmettre le fruit de leurs recherches aux nouvelles générations.

Michel Brousse

[1] Elias Norbert, Dunning Eric, Sport et civilisation, la violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994, 395 p.

[2] « Pour les traditionalistes et ceux qui regardent le bujutsu classique du point de vue du combat réel, les disciplines modernes ne sont rien qu’un âne dans une peau de tigre. » Donn F. Draeger, The martial arts and ways of Japan, modern bujutsu and budo, New York, Weatherhill, 1983 (1974), p. 55.

[3] « Voulez-vous apprendre le judo ?… », L’écho de Nancy, 25 juillet 1943.

[4] Michel Brousse, « Les archives du judo français, un conservatoire mal tenu », Françoise Bosman, Patrick Clastres, Paul Dietschy, sous la direction de, Le sport de l’archive à l’histoire, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006, p. 179-192.

[5] Madeleine Ithurriague, entretien à Bayonne le 25 avril 1995.

[6] « La première démonstration de judo date de 1889, avec l’arrivée à Marseille et le voyage dans plusieurs pays, de J. Kano lui-même. » Claude Thibault Un million de judokas, histoire du judo français, Paris, Albin Michel, 1966, p. 18.

[7] Voir https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop (« Régnier jiu-jitsu »).

[8] Michel Brousse, « Du samurai à l’athlète : l’Essor du Judo en France », Sport-Histoire, Revue Internationale des Sports et des Jeux, Toulouse, Privat, 1989, p. 11-25.

[9] Richard Bowen, « Short History of British Judo », British Judo, The Official Magazine of the British Judo, March 1985, Part I, p. 11.

[10] http://michelbrousse.fr/compte-rendu-de-lecture/

[11] Assemblée générale du Collège des Ceintures Noires, 15 janvier 1956. Rapport moral du président.

[12] Loi n° 55-1563 réglementant la profession de professeur de judo et de jiu-jitsu et l’ouverture de salles destinées à l’enseignement de ces sports de combat.

[13] « La première inspection de Marcel Bucard à l’école des cadres des milices francistes de Saint-Leu-la Forêt », La Franciste, 20 novembre 1943. Une photo d’hommes s’entraînant en plein air porte en légende « Une séance de “judo” par les élèves officiers ».

[14] Lors de la cérémonie du salut de l’athlète, à la Croix-de-Berny, le 25 juin 1943, les judoka défilent en saluant sous les acclamations de la foule et des militaires réunis dans la tribune.

[15] Michel Brousse, « Les fédérations sportives sous tutelle : résistances et dépendances », dans Denise Barriolade, Laurent Besse, Arnaud Loustalot, Maurice Herzog, un septennat pour Jeunesse et sports. La Documentation française, 2013.

[16] Michel Brousse, Les racines du judo français. Histoire d’une culture sportive, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2005, 367 p.

« Le sport est devenu le langage du monde, un dénominateur commun qui brise les murs et les barrières […] c’est un formidable outil de progrès et de développement », déclarait le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, lors d’une cérémonie à Genève, trois mois avant les Jeux olympiques de Rio de Janeiro. La célébration de l’esprit du judo au service de la paix et du développement produit un discours identique qui affirme son ambition suprême dans une maxime étendard « entraide et prospérité mutuelle » et dans une formule aussi évocatrice qu’énigmatique : « le judo est plus qu’un sport ».

Une première question se pose. Doit-on considérer qu’il existe des dispositions invariantes de la nature humaine qui conduisent à privilégier les mêmes valeurs indépendamment de la différence des époques et des environnements culturels, politiques et sociaux ? Adopter ce point de vue reviendrait à nier la mosaïque des courants et des spécificités construites au fil du temps, à n’appréhender le judo que dans une forme prétendument originelle et pure.

L’histoire du judo et de ses valeurs est faite de continuités et de ruptures. Je ne m’intéresserai ici qu’à la dernière en date, celle du début du XXIesiècle. Ce choix est justifié par deux raisons principales. La première est interne. Elle est liée à des changements profonds dans l’orientation du judo mondial. La seconde est externe. Elle renvoie à la place qu’occupe le judo dans ses sociétés d’accueil, au rôle qu’il remplit dans le quotidien des pratiquants.

Le premier élément de rupture est survenu lors des Jeux olympiques de 2004 à Athènes. Le matin de la compétition le double champion du monde iranien, Arash Miresmaeili, se présente à la pesée et la balance électronique affiche 72,4 kg soit un poids très au-delà de la limite des 66 kg de sa catégorie. Diktat politique interdisant à l’athlète d’affronter un adversaire israélien ou problème de santé ayant entraîné un surpoids accidentel ? La presse internationale s’empare de l’affaire. Le monde entier perçoit soudain une autre facette de la méthode japonaise. Le judo est devenu un véhicule idéologique comme les autres.

De retour dans son pays, Miresmaeili est traité en héros et récompensé comme les champions olympiques. Les réactions frileuses ou même la duplicité de certains des membres de la FIJ de l’époque sont dénoncées par les journalistes. La suspension infligée à un entraîneur sud-coréen pour avoir violemment frappé une athlète éliminée accentue la distance aux principes d’éducation si fréquemment affichés. Le temps des valeurs est suspendu, mis entre parenthèses, tel un bastion dérisoire face aux enjeux politiques et économiques.

Le second élément de rupture se situe trois ans plus tard. Il correspond à l’élection d’un nouveau président de la fédération internationale de judo. L’année 2007 est le début d’une nouvelle ère. Elle marque l’alignement du judo sur le modèle du sport professionnel organisé en circuit d’événements internationaux mettant en scène le spectacle de la performance.

D’une part, ce choix politique a pour conséquence une transformation radicale qui se répercute de façon immédiate dans tous les lieux, à tous les niveaux et chez tous les acteurs du système. D’autre part, le processus accélère le morcellement de la méthode de Kano et sa réification. Hier, être judoka renvoyait à une pratique dont les facettes composaient la même entité. Aujourd’hui, le judo est subdivisé en activités séparées visant tantôt la santé, la défense personnelle, l’éducation motrice et citoyenne ou le sport. Ces pratiques apparaissent comme autant de produits de consommation offerts à des pratiquants qui se croisent sans jamais se rencontrer.

Après avoir évoqué ce temps de ruptures et les tendances lourdes de l’évolution, penchons-nous un instant sur la nature et la permanence des valeurs qui alimentent le discours officiel. Lorsqu’il invente puis diffuse le judo, Jigoro Kano impose au monde une nouvelle manière de combattre. Il installe dans l’espace et dans le temps une vision particulière issue de l’intelligentsia japonaise de la fin du XIXesiècle. Sa méthode s’oppose explicitement aux styles traditionnels de combat qui n’optent pas pour un contrôle raisonné de la violence physique. Dès qu’ils sont importés dans les pays occidentaux, les codes et les usages de l’art japonais se fondent dans les registres de sociabilité de ceux qui partagent la même vision de l’homme et du monde. Majoritairement issus des classes aisées, ces pionniers sont aussi des passionnés de l’Orient. Ils deviennent les premiers passeurs de culture. En privilégiant l’intelligence, la souplesse et la vitesse sur l’expression de la force brutale, le judo qu’ils aiment s’affirme comme la plus civilisée et la plus intellectualisée des disciplines de combat. Les analyses de Norbert Elias éclairent de manière remarquable le rôle du sport dans le contrôle social de la violence. L’évolution du judo nous fournit un exemple très révélateur.

Les valeurs que véhicule l’art japonais apparaissent ainsi sous un nouveau jour. En s’auréolant d’un projet d’harmonie sociale, les principes « meilleur emploi de l’énergie » et « entraide et prospérité mutuelle » s’inscrivent dans une démarche positiviste de modernité et de progrès social. Or, à la différence des périodes antérieures, la société du XXIesiècle se caractérise par la montée d’un individualisme qui fait obstacle à une adhésion sans réserve aux valeurs du judo et à son éthique. La compétition a plongé la méthode japonaise dans l’ère de la rationalité. Le sacré a glissé vers le profane. L’imaginaire des vertus de l’Orient est depuis longtemps dévoilé. Le mythe de l’invincibilité de l’art japonais est fortement contesté par d’autres arts martiaux. Alors que le judo d’hier a fait rêver des générations successives, les représentations collectives actuelles se répartissent entre les exploits sportifs de l’élite et les situations d’apprentissage des enfants en judogi. Les figures héroïques, les symboles, les textes fondateurs qui séduisaient tant les premiers pratiquants ont cédé la place aux personnages de bandes dessinées dont on colle les images sur des diplômes en papier.

Initié en Provence, mais largement repris, voire plagié, le code moral du judo français fait aujourd’hui figure de morale officielle. Adopté, par de nombreuses instances nationales et internationales, le code moral du judo n’en est pas moins une tradition réinventée dont le principal fondement historique est une réaction nostalgique à un contexte jugé décadent. L’initiative d’une personne dont on connait l’idéalisme s’inscrit dans une volonté de réponse à un mouvement sportif qui aurait éloigné le judo de ses vertus et de la philosophie de ses origines. Mais, l’examen des valeurs retenues, de leur nombre, de leur ordre de présentation, de leurs définitions… ne peut que conduire à une réflexion sur la fonction qui leur est implicitement assignée.

Á l’instar de Kano qui impose les règles d’un affrontement euphémisé, le code moral du judo français repose sur le mythe d’une pratique intrinsèquement éducative associant la sagesse du corps à la sagesse de l’esprit. Tel un slogan publicitaire, le code moral présente le judo actuel comme une discipline du corps et des émotions. Il offre aux parents d’élèves de plus en plus jeunes la promesse d’une formation corporelle où dominent l’affirmation de soi, le respect de lieux et celui des personnes. Ainsi, les valeurs énoncées affichent-elles la volonté implicite d’une éducation à la citoyenneté dans un contexte d’opposition ultra-sécurisée en même temps qu’elles légitiment la fonction et le pouvoir des institutions qui les promeuvent.

L’expression de ces valeurs traduit la perception occidentale de la méthode de Kano. Pour les Japonais, le respect des traditions et la droiture des comportements se définit en des termes spécifiques, socialement représentatifs. « Manner, Independence, Nobility, et Dignity » composent le programme MIND, « ESPRIT », un acronyme qui révèle autant l’ancrage culturel que la volonté d’ouverture internationale.

Incarnées jadis par le maître, les valeurs du judo sont aujourd’hui portées par le champion ou le disciple. Elles sont, autant que possible, relayées par les publications internes et par les médias. Largement rapportés, les témoignages de ces personnages publics illustrent la manière dont la pratique a pu façonner leur tempérament soit dans la maîtrise et la tempérance soit dans le dépassement de soi.

Theodore Roosevelt le premier, mais plus près de nous Elliot Trudeau, William Hague ou encore Vladimir Putin témoignent aisément de l’influence décisive de la discipline dans la construction de leur personnalité. Ils sont suivis par d’autres individus célèbres comme le peintre Yves Klein, le chef d’orchestre Georges Prête, le chef étoilé Thierry Marx ou l’astronaute Thomas Pesquet… La figure emblématique de ces personnages estimés du grand public perpétue la croyance en une force et un équilibre acquis par la pratique du judo. William Hague, l’ancien responsable du parti conservateur anglais,ne déclarait-il pas : « Ce que vous faîtes dans le dojo se traduit entièrement dans votre vie quotidienne […] Le judo vous donne confiance. Plein de confiance. Vous marchez différemment quand vous avez pratiqué pendant plusieurs années ».

Le judo conduit aussi à des actes héroïques. Jeremy Logan Glick, passager du vol 93, le 11 septembre 2001, est l’exemple ultime des valeurs inculquées par la méthode de Kano. En reconnaissance de sa bravoure, de sa haute valeur morale et de son esprit de sacrifice, la fédération américaine l’a élevé au grade de 10edan à titre posthume. Dans le champ social d’autres réussites suscitent l’admiration. Je mentionnerai simplement l’institut Reaçao de l’ancien champion brésilien Flavio Canto qui œuvre pour la réinsertion sociale des habitants des favelas de Rio de Janeiro. Son école de judo transmet des valeurs de courage et de travail à toute une jeunesse défavorisée. En même temps, elle obtient des succès rarement égalés à l’image de Rafaela Silva championne du monde et championne olympique.

Il existe un point commun point à ces histoires de vie, exemples concrets des mérites de la méthode japonaise. C’est la relation privilégiée du maître et de son élève. Sans elle, rien n’est possible.

A la noblesse du disciple s’opposent cependant les déviances du puissant. Certes moins médiatisés, les manquements à la règle ne sont pas rares.

Que dire de la discrimination sexuelle des premières heures du judo ? La médaille remise 50 ans plus tard à Rena « Rusty » Kanokogi est un exemple parmi d’autres. Privée de ses lauriers dans une compétition par équipes, l’Américaine à qui l’on doit l’inclusion du judo féminin au programme des Jeux olympiques, a subi l’humiliation de dirigeants machistes qui se sont empressés, l’année suivante, de modifier l’intitulé de la compétition pour la réserver à la gent masculine.

Que dire de la violence de certains enseignants, notamment au Japon, une violence qui depuis les années 1980 a entraîné le décès ou des incapacités définitives consécutives à des traumatismes crâniens dans des proportions effarantes ? De 1983 à 2010, 4 décès et 10 accidents graves par an ont été relevés dans l’indifférence de l’institution fédérale d’alors. Même si aucun accident mortel n’est à déplorer chez les moins de 18 ans depuis 2015, chaque année, plusieurs cas graves de contusions cérébrales continuent d’être signalés. Malgré son histoire, le judo japonais n’est pas épargné par les dérives de la course à la performance.

Que dire également des trop nombreux actes d’agressions sexuelles et de pédophilie volontairement passés sous silence ou le plus souvent occultés surtout lorsqu’ils concernent des personnages établis ou des athlètes au palmarès illustre ? L’exemple de la championne olympique Kayla Harrisson qui a souffert de l’inconduite de son entraîneur a été largement médiatisée. C’est l’histoire d’une survivante qui s’ajoute à une longue liste de cas ignorés.

Que dire de ceux qui profitent de leur position dominante pour sans complexe se livrer à des actes définitivement illégaux ? Détournement de fonds, trafic de billets lors des Jeux olympiques, escroquerie à la TVA, corruption de votes, réseau de passage d’immigrés clandestins… Jugées trop délicates pour être exposées en place publique, ces exactions ont le plus souvent été traitées en interne et n’ont occasionné que peu de réactions officielles. Aucun pays, aucune époque n’est épargnée mais, hélas, trop nombreux sont les judoka peu scrupuleux ou malhonnêtes qui en même temps prêchent à l’envi la doctrine de Kano. « La morale, c’est bon pour les riches […] aussi je hais ces bons conseils que l’on donne aux misérables », déclarait dans Propos Impertinentsle philosophe Alain. Dans une société où plus rien n’échappe à une diffusion planétaire de l’information, les transgressions à l’éthique resurgissent aux yeux de tous et abîment durablement l’image éducative et les valeurs de l’art japonais.

L’affaire Miresmaeli a initié mon propos. Le monde du judo serait-il libéré des enjeux politiques ? L’attitude de certains combattants issus de pays où domine l’islamisme radical ne pose-t-elle plus problème depuis les efforts courageux et méritoires du président de la FIJ en faveur de la réconciliation des peuples ? Examinons les faits. Quand le judo n’est pas une vitrine politique, les judoka iraniens n’ont pas de problème à combattre sous les directives d’un arbitre israélien. En revanche, dans d’autres contextes, les attitudes et les mots d’ordre sont différents.

En 2016, lors des Jeux olympiques, l’Égyptien El Shehabi refuse, sous l’œil attentif des journalistes du monde entier, la main de son vainqueur, le champion israélien Or Sasson. L’année suivante au tournoi d’Abu Dhabi, la Marocaine Chakir après sa défaite salue et s’enfuit à reculons sans serrer la main de l’Israélienne Rishony. La protection des valeurs est un combat quotidien difficile à mener, toujours à recommencer. Quand lors du Grand Slam d’Abu Dhabi, le régime politique interdit le drapeau, l’hymne et même l’écusson israéliens, le président de la FIJ s’élève avec vigueur et impose la règle de non-discrimination. Le message est clair, fort et sans ambiguïté. Grâce à son action, l’édition 2018 du tournoi n’inclut plus aucune restriction et apporte une solution positive qui ravit les plus pessimistes. Tout est-il rentré dans l’ordre pour autant ? L’attitude de Ramadan Darwish permet d’en douter. Troisième sur le podium des derniers Masters de Guangzhou, le combattant égyptien accepte volontiers la prime que lui remet Moshe Ponte, le président de la fédération israélienne de judo. Mais lorsque celui-ci lui tente de le féliciter, il refuse obstinément la main tendue.

La première conclusion que l’on peut tirer de cet examen rapide se définit en termes de décalages d’époque, de classes sociales, d’attitudes et de motivations individuelles, de références culturelles et d’évolution des pratiques. L’histoire montre que le judo a établi sa hiérarchie interne sur l’échelle du savoir et de la maîtrise. La culture et l’éthique de la discipline renvoient à des codes qui contribuent en Occident au contrôle de la violence et à l’harmonie sociale. Leur écho résonne favorablement dans des sociétés qui valorisent le groupe et la famille, le partage et la vie en collectivité. La figure tutélaire, souvent paternelle, du maître et les valeurs qu’il transmet s’érigent alors en dogme moral.

A l’opposé, certaines institutions fédérales n’encouragent-elles pas un système qui heurte les valeurs et les traditions ? Comment contenir un judo sportif qui hiérarchise à l’excès les combattants sur la base de la performance et offre des primes dès le plus jeune âge, c’est-à-dire en cadets ou même en minimes dans des tournois labellisés ? Au mépris des fondements culturels de la discipline, n’observe-t-on pas dans certains centres d’entraînement, lors du salut initial, le remplacement de la traditionnelle hiérarchie des grades par une hiérarchie des titres sportifs ?

Il ne s’agit pas de penser que les générations actuelles ont renoncé aux valeurs. Bien au contraire. Dans une société où l’individualisme est constamment dénoncé, où la famille ne constitue plus une cellule de base de référence, le rapport aux valeurs se trouve remis en question. Les modes de transmission et d’appropriation sont ainsi fondamentalement modifiés. Depuis l’origine, les valeurs du judo ont nourri des imaginaires partagés. Aujourd’hui, l’éthique et le code moral imposés font figure d’arguments d’autorité au service des structures et des acteurs qui les instaurent. En cela, ils suscitent le refus ou au mieux le désintérêt. Pour beaucoup d’enseignants, non seulement ce décalage est perceptible mais il est douloureux. Techniquement, le judo actuel est fracturé entre la pratique des élites sportives et celle des jeunes élèves. Le savoir dispensé se recentre d’un côté sur des gestes efficaces, de l’autre sur des situations ludiques d’apprentissage. Le courant pro-sportif écrase l’héritage philosophique et les budgets de la culture. De nombreux enseignants restent en marge du sport. Ils souffrent au quotidien de l’écart des conceptions. Le patrimoine historique et culturel est passé de mode.

Brassage social dû à la massification, juvénilisation des adhérents, attitude consumériste et domination de la logique sportive sont les traits caractéristiques que l’on retrouve dans tous les pays du monde. Pour le dire autrement, la méthode de Kano est devenue une pratique multiforme avec de nouveaux pratiquants animés de nouvelles motivations. Le rôle social qui lui est attribué ou qu’on lui prête s’inscrit dans un contexte politique et économique adapté à des attentes induites par de nouveaux comportements de consommation.

Dans un tel contexte, comment faire l’union des valeurs face à la désunion de la discipline ? Le judo n’est ni vertueux ni éducatif en soi. Il est d’autant plus exposé aux excès du sport que son originalité et sa spécificité en la matière reposent sur un arrière-plan culturel et historique délaissé et sur un imaginaire collectif affaibli. Car, les valeurs du judo n’existent que si on les enseigne. Il n’y a de valeurs que dans l’acte pédagogique et dans la relation humaine entre celui qui transmet et celui qui reçoit.

Les changements sur lesquels j’ai mis l’accent impliquent de repenser la transmission auprès des enseignants et de leurs élèves d’une manière qui ne soit plus descendante mais ascendante. De nos jours, l’adhésion à la philosophie de la méthode de Kano passe par une construction et une appropriation individuelle. L’avenir du judo et la place que les valeurs y tiendront n’est pas ce qui va advenir mais ce que nous allons en faire. La préservation de l’héritage culturel et historique demande une démarche active. Elle reste une voie à la condition expresse de maintenir l’équilibre des traditions et de la modernité, mais aussi de respecter le libre arbitre pour permettre à chaque individu d’adhérer sans contrainte.

Michel Brousse

Exposition Dojo, le temple de l’abstraction

Le 12 juin 2018, à l’initiative de Frédéric Sanchez Dianylas et de Sébastien Leseigneur, une exposition sur le judo, l’abstraction géométrique et le monochrome a rassemblé à Genève une quarantaine d’artistes pour tisser des liens entre arts visuels et martiaux.

Les organisateurs m’ont invité à participer à une table ronde réunissant des artistes, des judokas et des historiens de l’art pour échanger autour des esthétiques des arts minimaux et martiaux.

Mon intervention : « L’art du judo: art du mythe, art rêvé », développe l’argument suivant. L’évolution de l’activité dans sa pratique, son image et son originalité, depuis l’époque initiale figurant une technique de combat imprégnée des valeurs d’invincibilité et de sagesse associées à la maîtrise de l’art japonais et aux mystères de l’Orient jusqu’aux temps actuels centrés sur l’esthétique du geste sportif dans sa représentation la plus spectaculaire, se retrouve dans les courants artistiques successifs qu’elle inspire autant qu’elle révèle.