Article paru dans Encre de Shin, n° 24, janvier 2024, p. 11-17.

Les réseaux sociaux se sont emparés de l’histoire du judo en France. Mais quel crédit peut-on accorder aux publications affichées sur Facebook et Wikipedia, aux documentaires des chaînes Youtube, aux nombreux sites et autres blogs qui reprennent à l’envi une grande quantité d’informations erronées. Dans l’univers de l’internet, les approches raisonnées s’efforçant d’offrir au lecteur un récit argumenté et référencé côtoient de trop nombreuses pages qui véhiculent dans un total irrespect de la propriété intellectuelle des emprunts non identifiés juxtaposés à des mythes et à des légendes, à des documents détournés et à des faits inventés.

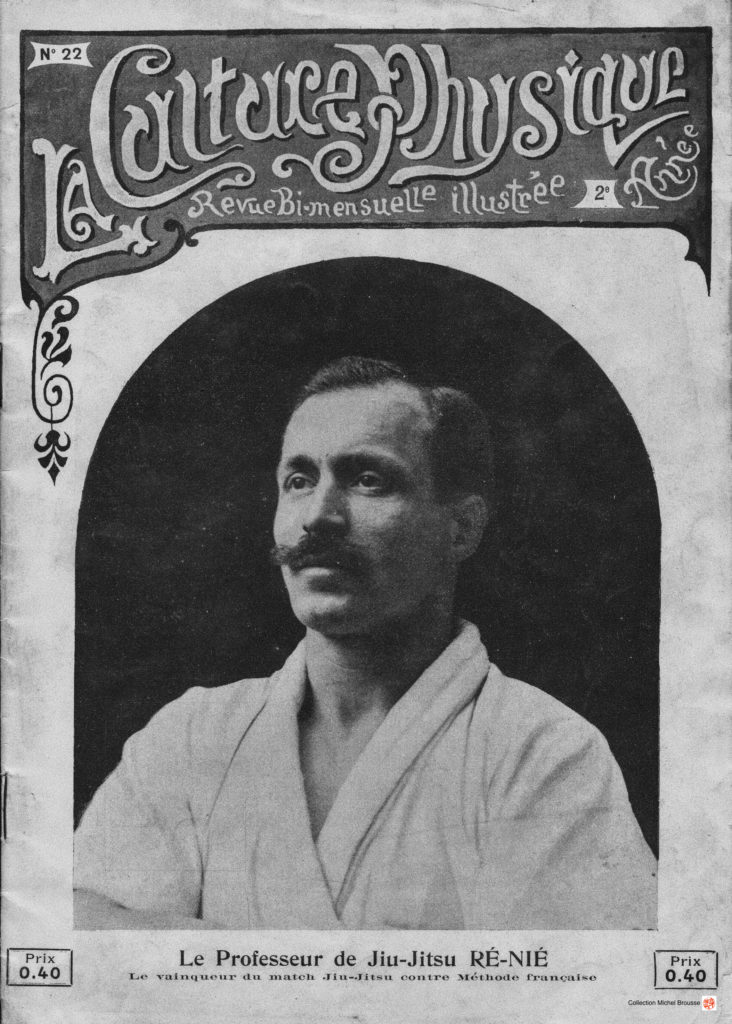

Une démonstration de Kano à Marseille, une salle de jujutsu ouverte à Paris par le « professeur Ré-Nié » alias Guy de Montgailhard ou de Montgrilhard, des ceintures de couleur inventées par Kawaishi, un combat de vingt minutes entre de Herdt et Daigo, un « premier » championnat d’Europe en 1951, un code moral du judo à l’initiative de Shozo Awazu… ne sont que quelques exemples d’un récit qui contrefait l’histoire du judo français en se satisfaisant de la compilation et de la seule description d’événements souvent imaginaires et jamais vérifiés.

Le judo, objet d’histoire

Ce constat nous conduit à poser deux questions. Demandons-nous d’abord de quelle histoire il s’agit. De celle du judo en France ? Mais encore ! Est-ce une histoire des techniques et des championnats ? Celle laudatrice qui encense un judo rêvé, idéalisé faisant l’hagiographie de maîtres adulés et centré sur des valeurs et des maximes -qui rappelons-le n’ont été formulées que 40 ans après l’ouverture du Kodokan- ? Ou bien, est-ce une histoire soucieuse de rendre compte d’une activité humaine inscrite dans une époque et une société ? Disons le clairement. Le judo n’est pas un art martial et il ne l’a jamais été. Le judo est né dans la ville, dans un Japon en grande mutation s’ouvrant à la société industrielle. Son « invention » est un exemple typique de ce que Norbert Elias définit comme la civilisation des mœurs et le contrôle social de la violence.[1] Les finalités prônées par Jigoro Kano sont diamétralement opposées aux objectifs strictement utilitaires des arts du combat guerrier. A n’en pas douter, l’efficacité du judo en situation réelle est plus qu’incertaine et l’expert américain Donn Draeger n’hésitait pas à comparer les budo modernes à un âne revêtu d’une peau de tigre.[2]

Ce n’est cependant pas l’image présentée au grand public. Ne lisait-on pas, en 1943, dans l’Echo de Nancy : « Voulez-vous apprendre le judo ? L’interdiction du port d’armes fait actuellement la fortune de ce sport très scientifique qui est la forme vulgarisée du jiu-jitsu ». Le journaliste affirmait : « L’antagoniste le plus musclé est obligé de demander grâce. On a vu une fillette de douze ans terrasser un athlète comme en jouant. Le judo est avant tout un sport, mais s’il s’agit de défendre sa vie, c’est autre chose. »[3]

La qualification sans cesse renouvelé d’art martial ne doit pas être rejetée. Bien au contraire, cette formule qui s’apparente à un slogan publicitaire est pour l’historien une incitation forte à interroger le décalage entre la réalité et les représentations de la réalité, à analyser l’existence d’un niveau d’insécurité sociale qui serait tel que le judo fournirait encore de nos jours une réponse idéale à des Français inquiets ou en quête d’affirmation de soi. Le profil se dessine. La méthode de Kano est une pratique éminemment culturelle. Elle se situe au cœur d’une imagerie collective associant pêle-mêle un Japon fantasmé, un ensemble de techniques qui apporterait sagesse et invincibilité, un système abouti de formation de la personnalité et une pratique sportive de haute compétition.

La seconde question est celle de la finalité du récit. Quelle est l’intention poursuivie ? Comment la démonstration est-elle mise en œuvre ? Le but n’est pas de dresser une chronologie mais de donner un sens au récit historique, d’examiner dans quelle mesure l’intérêt manifesté pour le judo fonctionne comme un miroir du rapport que les Français entretiennent avec l’Orient, l’insécurité, les activités physiques et les usages du corps, les modes d’éducation de la jeunesse… Ici, la méthode est centrale. Établissement d’une problématique, constitution d’un corpus d’archives, souci d’objectivité, distance critique sont les maîtres mots.

Á ces nombreuses difficultés s’ajoute la caractéristique d’un milieu très fermé. Le monde du judo est difficilement pénétrable pour celui qui n’appartient pas au sérail. Mais, pour celui qui en fait partie, l’indépendance de pensée au même titre que l’approche critique ou la recherche de causalités extérieures sont fréquemment assimilées à de l’impertinence ou même à de l’insoumission. Perçues comme des remises en cause de l’autorité, ces attitudes deviennent synonymes d’une marginalité qui apparaît comme un prix à payer pour le chercheur qui se penche sur le sens des tendances, le pourquoi des divergences, le rôle véritable des acteurs, le moteur réel des évolutions. Atteindre le stade de la distance devenue mesurée et de la critique devenue objective pour mieux apprécier la valeur des contributions individuelles, collectives ou institutionnelles et formuler des hypothèses qui ne soient pas à leur tour réactionnelles constitue une conquête difficile mais indispensable.

Sources primaires et distance critique

Un écueil reste central, celui des archives.[4] Les déménagements successifs du siège de la Fédération française de judo ont été fatals aux archives fédérales. Ce fut en particulier le cas, en 1967, lors du transfert des locaux de la rue Lecuirot vers la rue des Plantes, quand de grandes quantités de dossiers furent jetées.[5] Par ailleurs, les premiers dirigeants semblent avoir développé l’usage de conserver à titre personnel les documents jugés par eux importants. Beaucoup de sources ont ainsi été détruites par manque de place ou lors de successions. Dans le contexte de croissance des effectifs et des structures du judo français, la gestion du quotidien est devenue prioritaire et n’a pas placé la conservation des archives au rang des préoccupations immédiates. Pour diverses raisons, aucun dossier important ou sensible n’a subsisté. Presque tout ce qui a trait aux périodes conflictuelles ou à des sujets délicats (période de Vichy, dossiers financiers, relations Kawaishi-FFJJJ, division Kawaishi-Kodokan, réunification FFJDA-Collège, dossiers de grades…) a disparu ou a été conservé par des tiers. Les comptes rendus des comités directeurs et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenus depuis 1955 sont accessibles. Les rapports plus anciens n’ont pas été conservés.

Effet immédiat du déficit d’archives, l’élargissement de la notion de sources s’impose comme une nécessité. Ainsi convient-il d’accéder au domaine plus fragile des manifestations de la culture populaire afin de rendre compte autrement que de manière interne des représentations collectives de la méthode japonaise. Ces « archives sensibles » se trouvent chez les antiquaires, les brocanteurs et autres bouquinistes qui ont conservé des partitions musicales, des « images » de paquets de cigarettes ou de chocolat, des dessins humoristiques, des cartes postales, des affiches, des timbres, des photos de tournage de film, des romans policiers, des jeux… des publicités, des décorations de dojo, des trophées, des diplômes… qui sont autant de productions riches de sens.

Le recours aux témoignages se révèle ainsi nécessaire mais il incite à la prudence. Certes, l’orientation sportive a renouvelé la communauté des judoka et libéré le pratiquant du carcan de la sujétion. L’entraîneur n’est pas un maître, l’athlète n’est plus un disciple, le dirigeant n’a plus la même soumission au parrainage et à la cooptation. Les valeurs du sport et de la démocratie ont supplanté celles de la discipline martiale hiérarchisée. Les relations de dépendance se sont, sinon dénouées, du moins desserrées facilitant ainsi le détachement dans l’appréciation de l’influence réelle des acteurs et du contexte. Pour autant, on ne peut nier la disparité des contributions.

L’expérience le montre. Peu nombreux sont les intervenants du quotidien susceptibles de présenter une vision synthétique de leur vie associative et militante au service du judo. Parfois, les discours décalés ou nostalgiques centrées sur les personnes et se réclamant des principes fondateurs de l’activité sont répétés comme une litanie. Parfois, se sont des altérations volontaires et des rétentions d’informations autrement motivées. Inhérentes à la structure hiérarchique du judo, elles résultent de positions, réelles ou symboliques, que certains jugent encore nécessaire de préserver. Ces« écarts de mémoire » doivent être interrogés dans le respect de la courtoisie mais sans complaisance. Je suggère fortement de programmer ces questions gênantes en fin d’entretien car à l’évidence lorsqu’il s’agit de personnes ayant occupé des positions de haute responsabilité au sein des structures fédérales, le risque que la discussion tourne court devient très élevé. Les réactions obtenues n’en sont alors pas moins révélatrices…

Les problèmes rencontrés sont typiques de la méthode utilisée et les études théoriques relatives à l’histoire orale soulignent cette caractéristique des oppositions entre l’historien et le témoin. L’inquisition du questionnaire ou, pour reprendre les termes de Danièle Voldman, la « partie de cache-cache » entre « celui qui sait » et « celui qui a vécu » suit des scenari très variés qui demandent une psychologie et un degré d’adaptabilité que celui qui est censé mener l’entretien construit, souvent à ses dépens, au fil des rencontres.

Le croisement des sources

J’ai débuté cet article en dénonçant la reprise quasi systématique de faits pour lesquels, de nos jours, les banques de données et la large numérisation de la presse permettent aisément d’effectuer des vérifications sinon d’éveiller de sérieux doutes. Reprenons l’exemple de la démonstration de Kano à Marseille. La logique voudrait que, dans un tel cas, on s’interrogeât en premier sur les modalités de son organisation et de sa mise en œuvre. Qui, quand, comment, pourquoi… ? Existe-t-il des articles dans les périodiques locaux d’alors -Le Petit Provençal, Le Petit Marseillais…- ? Dans son journal personnel -tenu avec soin- Kano y fait-il allusion ? Existe-t-il des traces aux archives des Bouches-du-Rhône ?

Claude Thibault rapporte l’existence de cette démonstration dans son ouvrage Un million de judokas.[6] Le 19 juin 1996, lors de notre rencontre à la brasserie Lipp à Saint-Germain, je lui ai fait part de l’échec de mes nombreuses recherches. J’entends encore sa voix, un peu gênée : « Oh, il aurait pu en faire une ! ». Convenons-en, ce n’est pas une manière d’écrire l’histoire. Je ne souhaite pas ici faire l’exégèse de cet ouvrage. Mais, regrettons que malgré la transmission d’informations de nature à corriger un nombre non négligeable « inexactitudes » dans les faits comme dans les témoignages cités, celles-ci ont été largement maintenues dans les publications ultérieures de l’auteur.

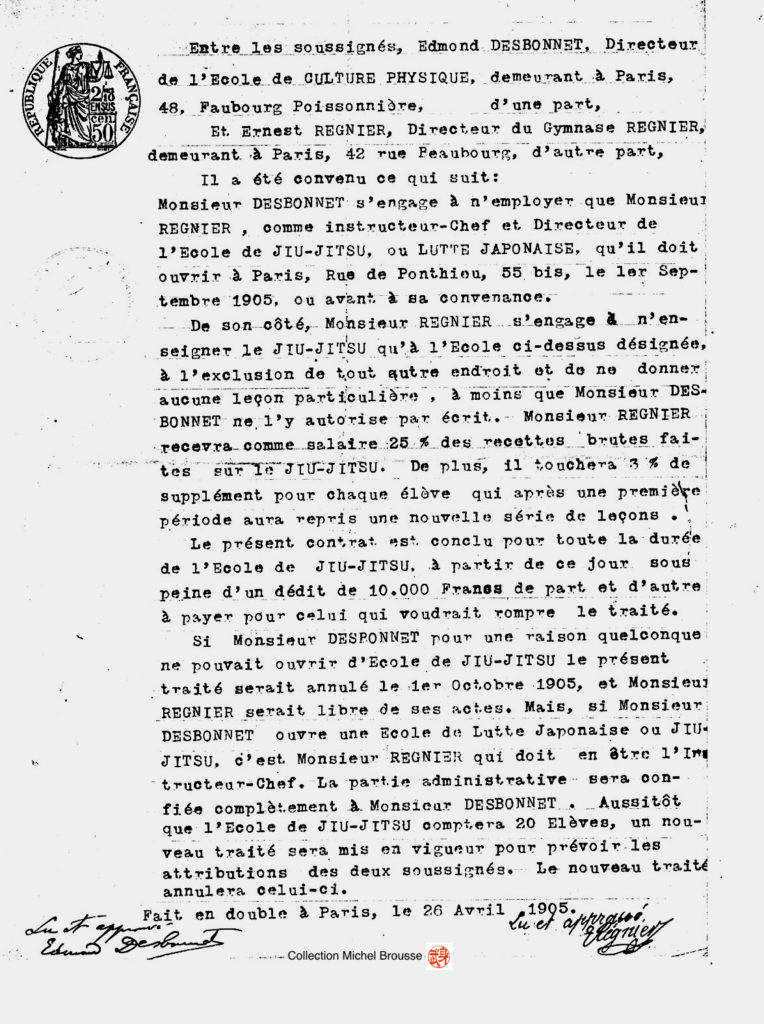

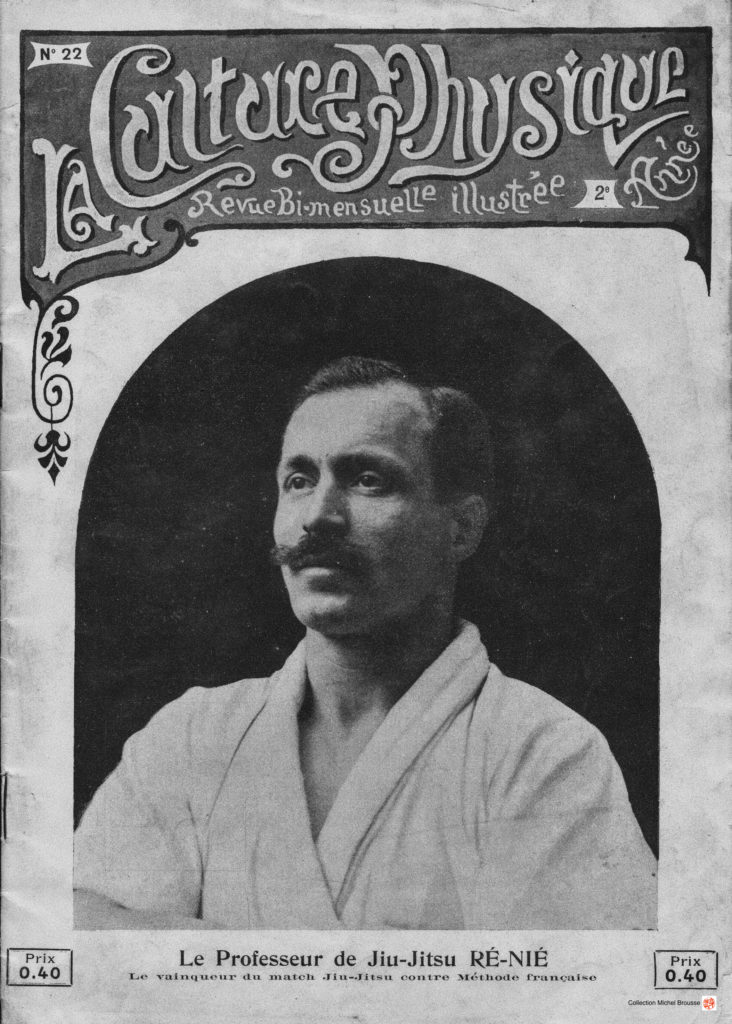

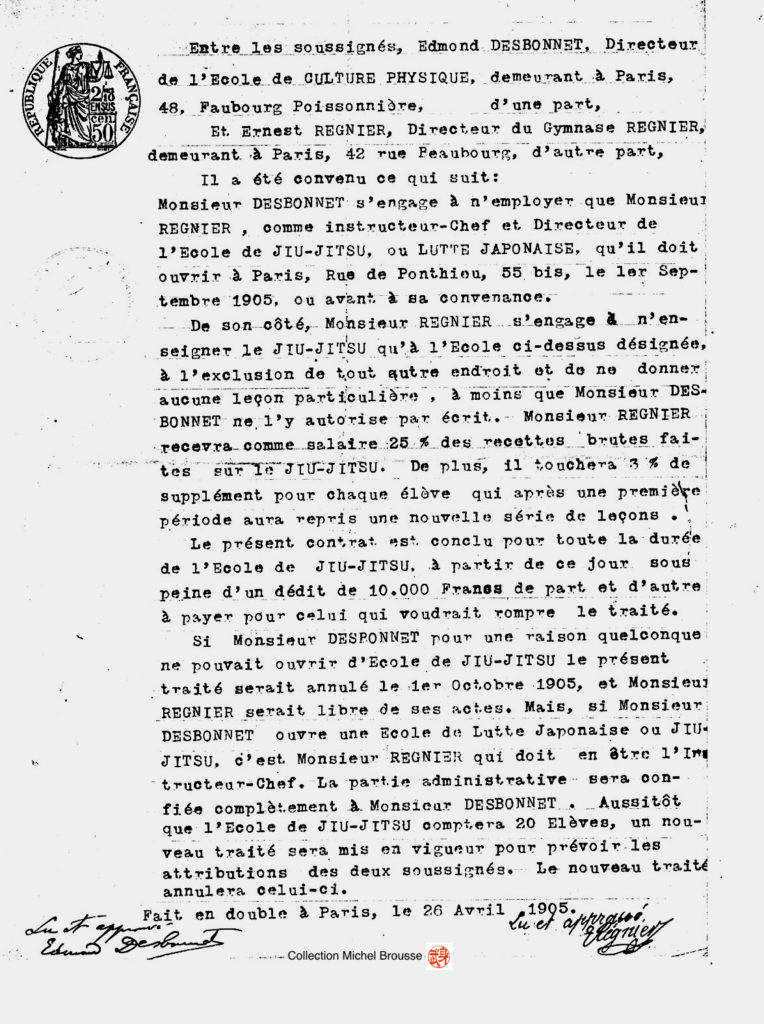

Dans les récits historiques, les premières fois ont toujours beaucoup de succès. Apportons donc quelques corrections. La salle dite des « Champs Elysées » située à Paris rue de Ponthieu ouvre ses portes à la fin de l’été 1905. Ernest Régnier, rebaptisé pour l’occasion « professeur Ré-Nié » est employé par Edmond Desbonnet. L’apôtre de la culture physique vient d’offrir à celui qu’il qualifie de « bon petit lutteur » un séjour de trois mois à Londres, au Bartitsu-Club pour apprendre l’art japonais. Á l’automne, Desbonnet lance une large campagne de publicité qui provoque l’indignation « spontanée » et le défi très opportun d’un défenseur de l’école de boxe française, Georges Dubois. La victoire éclair de Ré-Nié installe le jujutsu dans le paysage français.[7] Un premier ouvrage, Les secrets du jiu-jitsu, est rapidement publié. Notons que le fichier des auteurs de la bibliothèque nationale désigne deux auteurs, Guy de Montgailhard et le professeur Ré-Nié. En 1931, lors de la réédition par les éditions Albin Michel, une coquille sur la page de titre fait lire Guy de Montgrilhard… Edmond Desbonnet est le véritable instigateur de l’introduction du jujutsu en France.

Abordons la question des ceintures de couleur. Richard Bowen, ancien secrétaire du Budokwai a veillé sur les archives du club londonien. Grâce à lui, j’ai pu avoir accès à ces documents. Je m’en suis servi pour un article paru, il y a plus de trente ans, dans la revue scientifique Sport-Histoire. [8] Je rapportais alors la première mention de ceintures de couleur pour les grades de kyu. Un article de presse au sujet du gala annuel du Budokwai, en 1926, indique que « des ceintures de couleur furent distribuées ».[9] Les comptes rendus officiels du Budokwai définissent, en date du 22 juin 1927, des principes d’attribution de grades indiqués par des ceintures de couleur correspondante : « un membre 5e Kiu portera une ceinture blanche ; un membre 4e Kiu une ceinture jaune ; un membre 3e Kiu une ceinture verte ; un membre 2e Kiu une ceinture bleue ; un membre 1er Kiu une ceinture marron. Les possesseurs de grades au-dessus du 1er Kiu, i.e. à partir du 1er Dan (Shodan) et au-dessus, porteront une ceinture noire. Le prix des certificats de Kiu est établi à 5 shillings, et à 7 shillings 6 pence pour les certificats de Dan. »

Concernant la contribution Jean de Herdt à l’histoire du judo français, j’ai déjà pris position lors de la parution de l’ouvrage indigne rédigé par René Boisramé et Noël Andréucci.[10] Je renvoie donc le lecteur à ce compte rendu de lecture ainsi qu’aux faits divers survenus le 29 septembre 1961 et rapportés ultérieurement par le Parisien Libéré. Ici, je ne discuterai que la date de création du Collège des ceintures noires.

Dans l’ensemble ordonné du judo français, le CCN est une instance supérieure qui revendique une volonté partagée de défense de la culture et des traditions. Officiellement, le Collège aurait été fondé par Jean de Herdt, le 9 novembre 1947. En réalité, il ne s’agit que de la date de l’individualisation d’une structure déjà active. Le règlement intérieur fédéral de 1942 -aisément consultable- précise que le comité directeur est tenu en ce qui concerne « les questions de technique et d’esprit judo » de demander l’avis du collège composé des ceintures noires les plus anciennes et chargé de veiller à la conservation de la tradition correcte du judo ».

Certains pourraient penser que la date de cette fondation n’est qu’un détail sans importance. Or, il n’en est rien si on considère cette officialisation comme une séparation volontaire dictée par une démarche corporatiste motivée par l’appropriation d’un champ très prometteur sur le plan économique. Appliquant le modèle initié par Kawaishi, les titulaires de la ceinture noire qui, de fait, devenaient détenteurs du titre de professeur (plusieurs exceptions autorisées sous conditions ont longtemps existé) protégeaient ainsi leur territoire de toute forme d’intrusion.

Si la défense de l’éthique et des traditions reste l’argument officiel majeur du CCN, il n’interdit pas d’autres intentions. Le discours vantant les valeurs d’un judo fidèle à la tradition dissimule mal une volonté politique séparatiste très tôt affichée. Lors de l’assemblée générale du 15 janvier 1956, le rapport moral du président annonce une politique de la concurrence et fait le projet d’une ouverture du Collège des Ceintures Noires… aux ceintures marron. La stratégie annoncée est claire : « Il viendra un jour assez proche où le Collège des Ceintures Noires groupera plus d’adhérents que la fédération sportive. »[11] La décision, étonnamment précoce, de l’état français d’instaurer une loi réglementant la profession de professeur de judo et de jiu-jitsu le 28 novembre 1955 s’en trouve ainsi autrement éclairée. [12]

Une recherche à poursuivre

L’enjeu majeur reste celui de l’accessibilité aux archives. Pour ne citer qu’un exemple, la période 1930-1950 laisse de nombreuses questions sans réponse. Durant l’Occupation, des judoka œuvraient dans la clandestinité et, plusieurs fois, je me suis entretenu avec ceux qui m’ont révélé avoir risqué leur vie durant cette période. Tous n’ont pas eu la même attitude.

Dès 1943, les futurs officiers de la Franc-Garde, le bras armé de la Milice, viennent au château de Saint-Martin-d’Uriage suivre des stages de plusieurs mois. Un enseignement de sports de combat est rattaché au programme du centre de préparation. Les élèves officiers de l’école des cadres des milices francistes de Saint-Leu-la-Forêt suivent, eux aussi, des séances de judo rapportées dans certains journaux.[13] J’ai, un jour, interrogé un « ancien » du judo ayant accédé à un grade très élevé. J’ai -en fin d’entretien- innocemment demandé s’il savait qui donnait ces cours. Sa réaction fut aussi véhémente qu’éloquente : « C’est une honte ! Vous n’avez pas le droit ! C’est la vie privée des gens ! Partez, je ne veux plus vous voir ! ».

Le but n’est pas de juger les comportements et les personnes, mais bien d’essayer de comprendre. Une nouvelle fois, le judo n’est qu’un miroir qui nous renvoie toute la diversité et toutes les contradictions de la société française de cette époque. Le sujet est délicat. Il demande à être traité avec mesure. J’insiste pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Bien que de forts doutes existent concernant des rapports d’activité et des documents de dernier instant attestant notamment, lors du départ des troupes allemandes de la capitale, d’une mission confiée à des judoka pour protéger certains monuments parisiens, rien n’atteste d’une éventuelle dérive organisée. Affirmons-le à nouveau, ni à titre collectif ni à titre officiel les judoka français n’ont été engagés dans une promotion idéologique dictée par l’occupant. Lors de cérémonies officielles, seules quelques photographies témoignent imparfaitement d’une période difficile où l’État français imposait à des sportifs jeunes, fiers et insouciants un salut ambigu renvoyé par des militaires en uniforme.[14]

Cette période de l’Occupation reste cruciale car elle correspond aux premiers temps de l’institutionnalisation du judo en France par la fondation au printemps 1942 d’une « section judo-jiu-jitsu » au sein de la Fédération Française de Lutte. Plus importante que sa fédération d’accueil, la section devient rapidement indépendante, le 5 décembre 1946, sous l’appellation de Fédération Française de Judo et de Jiu-Jitsu. L’étude doit être poursuivie car les archives du régime de Vichy sont devenues accessibles et l’histoire de l’institution fédérale reste à écrire.[15]

En guise de conclusion

Je me souviens d’une discussion avec Anton Geesink. Il était agacé par la question d’un journaliste qui voulait savoir si, malgré son évolution vers le sport spectacle, le judo l’intéressait toujours. Sa réponse fut claire, le judo était et resterait toujours au centre de sa vie. Il en était habité en permanence, du matin jusqu’au soir. Cette passion quotidienne, profondément chevillée au corps et à l’âme, qui animait celui qui a vaincu les Japonais n’est pas unique. Elle se retrouve de manière quasi identique chez les nombreux adeptes qui plus modestement ressentent un même attachement indicible à la méthode de Kano. L’histoire du judo est leur histoire, celle de ces Français qui sur une longue période ont adopté l’art nippon, l’ont transformé pour finalement se l’approprier. Ceci démontre, si besoin était, que le judo est avant tout un objet culturel enraciné puis diffusé dans une société d’accueil.[16]

Cet article est un double appel. Tout d’abord, je suggère à ceux enthousiastes mais parfois pressés, de réfréner leur bonne volonté, d’affiner leurs recherches en s’orientant vers des ouvrages de référence, d’éviter les amalgames mais aussi de respecter les droits et les usages de la propriété intellectuelle et du copyright. Ensuite, j’exhorte tous les passionnés désireux d’écrire l’histoire du judo de leur région, de leur club ou de leur famille, à se lancer sans retenue, à se former à la méthode, à faire preuve de rigueur, d’objectivité et de sens critique autrement dit à se poser en passeurs de culture pour transmettre le fruit de leurs recherches aux nouvelles générations.

Michel Brousse

[1] Elias Norbert, Dunning Eric, Sport et civilisation, la violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994, 395 p.

[2] « Pour les traditionalistes et ceux qui regardent le bujutsu classique du point de vue du combat réel, les disciplines modernes ne sont rien qu’un âne dans une peau de tigre. » Donn F. Draeger, The martial arts and ways of Japan, modern bujutsu and budo, New York, Weatherhill, 1983 (1974), p. 55.

[3] « Voulez-vous apprendre le judo ?… », L’écho de Nancy, 25 juillet 1943.

[4] Michel Brousse, « Les archives du judo français, un conservatoire mal tenu », Françoise Bosman, Patrick Clastres, Paul Dietschy, sous la direction de, Le sport de l’archive à l’histoire, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006, p. 179-192.

[5] Madeleine Ithurriague, entretien à Bayonne le 25 avril 1995.

[6] « La première démonstration de judo date de 1889, avec l’arrivée à Marseille et le voyage dans plusieurs pays, de J. Kano lui-même. » Claude Thibault Un million de judokas, histoire du judo français, Paris, Albin Michel, 1966, p. 18.

[7] Voir https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop (« Régnier jiu-jitsu »).

[8] Michel Brousse, « Du samurai à l’athlète : l’Essor du Judo en France », Sport-Histoire, Revue Internationale des Sports et des Jeux, Toulouse, Privat, 1989, p. 11-25.

[9] Richard Bowen, « Short History of British Judo », British Judo, The Official Magazine of the British Judo, March 1985, Part I, p. 11.

[10] http://michelbrousse.fr/compte-rendu-de-lecture/

[11] Assemblée générale du Collège des Ceintures Noires, 15 janvier 1956. Rapport moral du président.

[12] Loi n° 55-1563 réglementant la profession de professeur de judo et de jiu-jitsu et l’ouverture de salles destinées à l’enseignement de ces sports de combat.

[13] « La première inspection de Marcel Bucard à l’école des cadres des milices francistes de Saint-Leu-la Forêt », La Franciste, 20 novembre 1943. Une photo d’hommes s’entraînant en plein air porte en légende « Une séance de “judo” par les élèves officiers ».

[14] Lors de la cérémonie du salut de l’athlète, à la Croix-de-Berny, le 25 juin 1943, les judoka défilent en saluant sous les acclamations de la foule et des militaires réunis dans la tribune.

[15] Michel Brousse, « Les fédérations sportives sous tutelle : résistances et dépendances », dans Denise Barriolade, Laurent Besse, Arnaud Loustalot, Maurice Herzog, un septennat pour Jeunesse et sports. La Documentation française, 2013.

[16] Michel Brousse, Les racines du judo français. Histoire d’une culture sportive, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2005, 367 p.